1990년대 이후의 공세벌식 자판 개선안들 - (13) '갈마들이 공세벌식'의 기틀을 잡은 3-2014 자판

1) 또 다른 시작점이 된 한글문화원 314 자판안

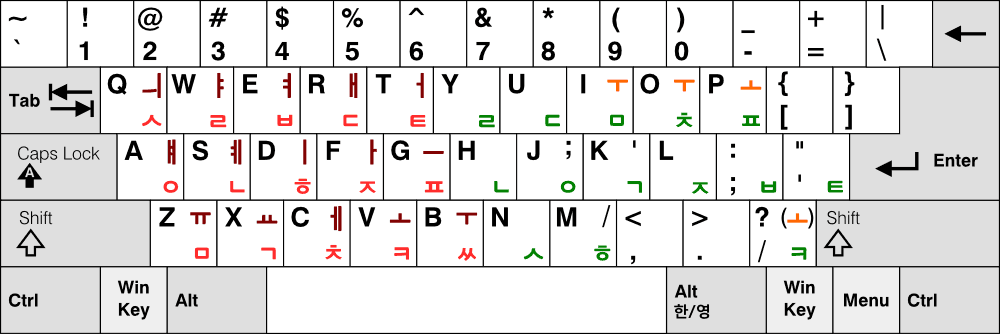

일반 컴퓨터용 자판에서 가장 흔히 쓰이는 한글 자판인 표준 두벌식 자판에서는 ㄲ · ㄸ · ㅃ · ㅆ · ㅉ · ㅒ · ㅖ를 윗글쇠를 함께 눌러 넣는다. 이 때문에 두 손 또는 두 손가락을 함께 쓰지 못하는 사람은 한글을 넣는 일에 큰 어려움을 느낄 수 있다. 윈도우 운영체제에서는 윗글쇠(shift key)를 한 번 누르면 잠시 누르고 있는 효과를 내어 주는 고정 키(sticky keys) 기능의 도움을 받을 수 있지만, 모든 운영체제들이 기본 입력기에서 이런 기능을 지원하지는 않는다.

만약 표준 두벌식 자판이 윗글쇠를 누르지 않고 모든 한글 낱자들을 넣을 수 있게 짜여 있었다면, 손이 불편한 사람들까지 좀 더 많은 사람들이 쓰는 한글 자판이 될 수 있었을 것이다. 장애인용 한글 자판이 따로 나와야 할 필요가 줄었을 것이고, 공세벌식 자판 같은 비표준/비주류 한글 자판들이 관심을 받을 기회도 줄었을 것이다.

마찬가지로 공세벌식 자판에 윗글쇠를 누르지 않고 한글을 넣는 입력 기술이 일찍 쓰였더라면, 안종혁 순아래 자판이 따로 나올 필요도 없었을 것이다. 처음 익히는 단계에서는 손이 불편하지 않은 사람도 윗글쇠를 누르는 때가 적을수록 빨리 익히기 좋고 쓰기도 편할 수 있는데, 안종혁 순아래 자판은 너무 많은 글쇠들에 한글 낱자들이 놓여서 손을 많이 움직여야 하는 것이 흠이다. 만약 1990년대에 일반인들까지 편하게 받아들일 수 있는 순아래 공세벌식 자판이 나올 수 있었다면, 표준 두벌식 자판보다 조금이라도 더 많은 사람들이 쓸 수 있는 한글 자판이라는 점에서 널리 보급되는 데에 힘이 실릴 수 있었을 것이다.

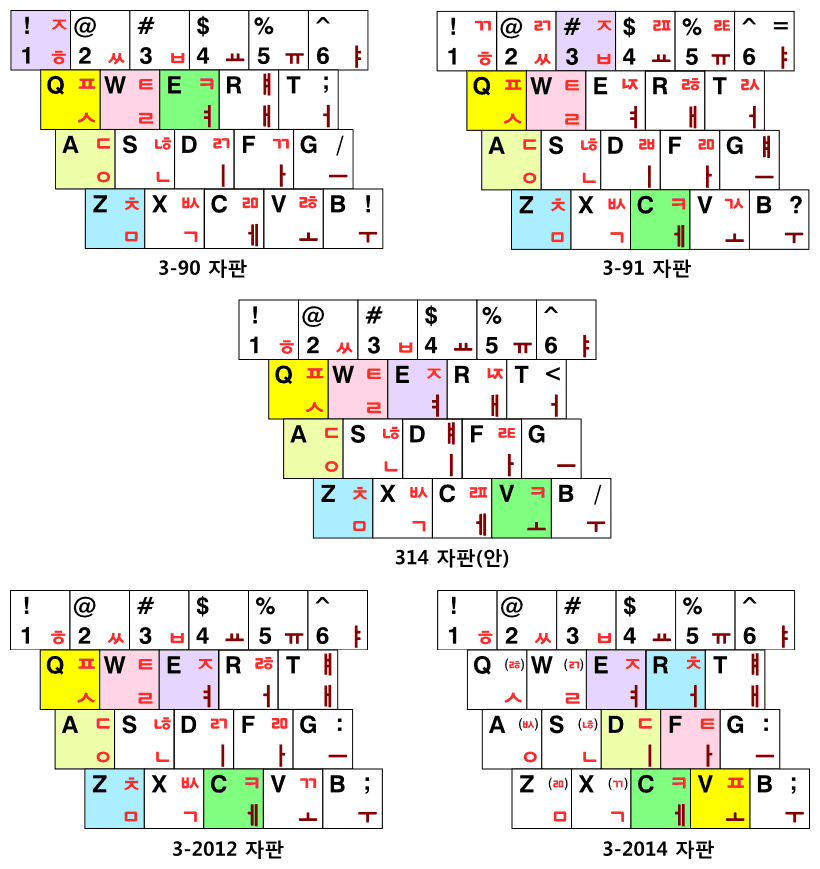

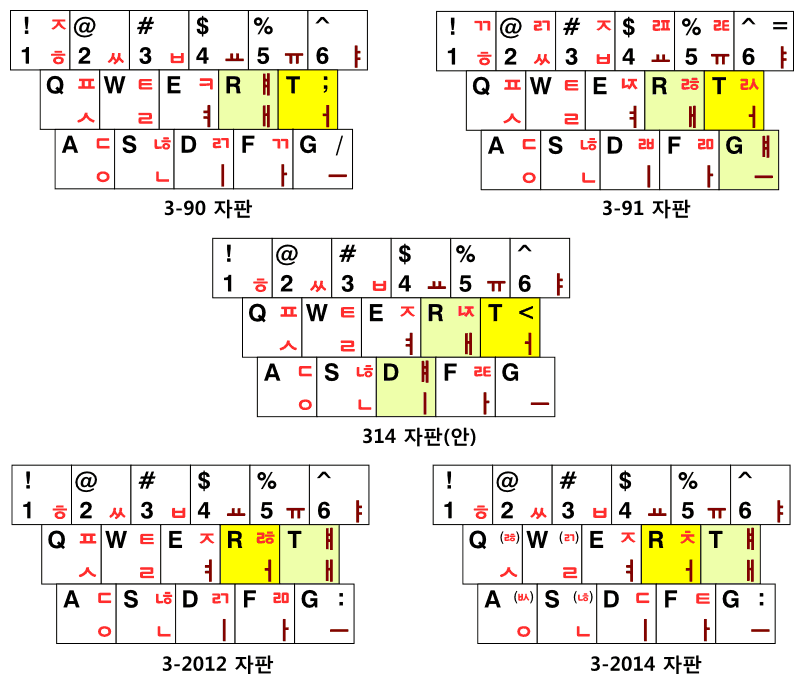

그런 점에서 공세벌식 자판인 314 자판안이 신세벌식 자판에서 쓰이던 '첫가끝 갈마들이'(반자동 타자법)를 끌어들인 것은 왜 진작 그 일을 하지 않았는지 되물어도 될 만큼 일리 있는 일이었다. 한글문화원 314 자판안은 아직 일반에 보급할 수 없는 미완성안이었지만, 고정관념을 허물고 공세벌식 자판에 쓰이지 않던 입력 기술을 끌어들인 것에 뜻이 있었다.

그러나 314 자판안을 만들고 검토하는 과정에서는 첫가끝 갈마들이를 적극적으로 끌어들여서 온전한 순아래 자판으로 만드는 것까지 바라지 않은 것 같다. 314 자판안 제안문에는 첫가끝 갈마들이를 필수 기능이 아니라 일부 특정한 조건에서 쓸 수 있는 보조 기능으로 다루었다.

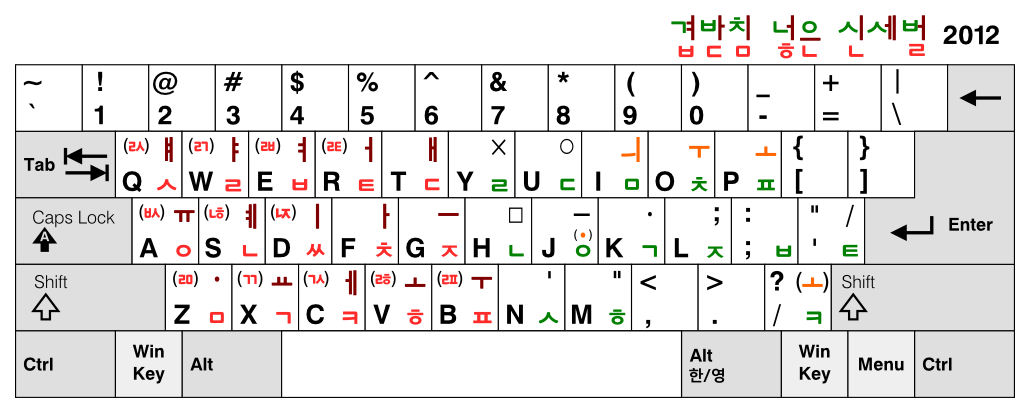

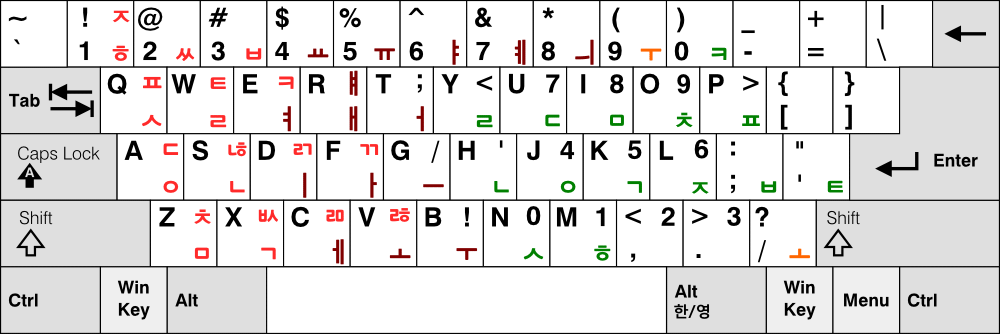

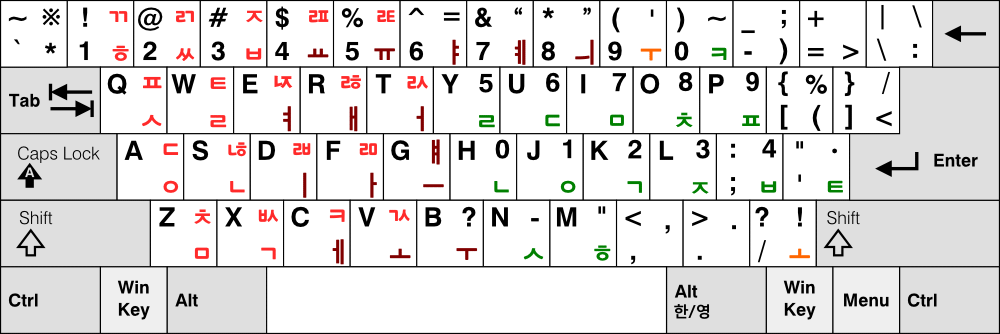

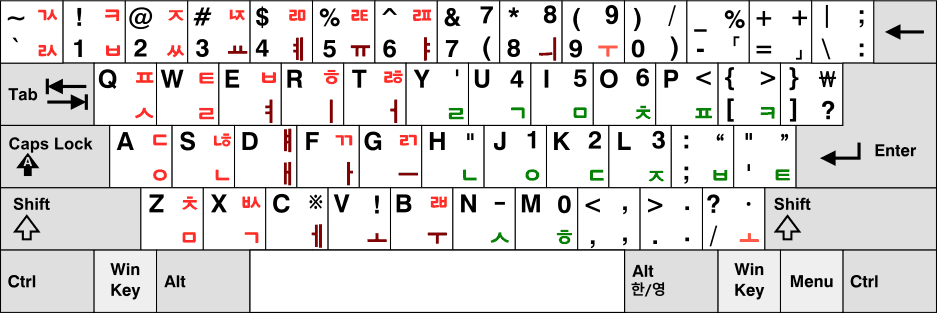

그렇지만 314 자판안은 첫가끝 갈마들이를 제대로 쓸 수 있게 한글 배열의 틀을 잡은 '갈마들이 공세벌식 자판'이 나오게 하는 실마리가 되었다. 첫가끝 갈마들이를 주요 기능으로 내세우는 '갈마들이 공세벌식 자판'은 예전에 쓰이던 공세벌식 자판들의 실용성과 편의성을 넘어섰고, 3-90 자판과 3-91 자판으로 나뉘었던 문장용/사무용 배열을 통합하는 일에도 희망을 보여 주었다.

그런 점에서 한글문화원 314 자판안은 끝이 아니라 또 다른 시작점이라고 할 수 있다. 그리고 공세벌식 자판의 역사에서 늘 그래 왔듯이, 갈마들이 공세벌식 자판도 실제로 쓰이면서 알게 된 아쉬운 점들을 보완하고자 세부 배열을 조금씩 개량하는 흐름이 예외 없이 이어졌다.

2) 3-2014 자판

3-2014 자판은 한글문화원 314 자판안의 개선안 성격으로 팥알(글쓴이)가 제안한 자판안이다. 가장 먼저 '갈마들이 공세벌식 자판'다운 틀을 갖춘 자판안이기도 하다.

3-2014 자판의 세부 배열은 2014년부터 세벌식 사랑 모임 등에 공개하고 있었지만, 첫가끝 갈마들이를 끌어드린 것에 따른 상세 내용을 정리한 제안문은 2015년 1월에야 정리해서 공개할 수 있었다. 여러 가지 가능성을 열어 두고 확장 기능들을 정리하면서 빠뜨리거나 잘못된 데를 고치는 데에 시간이 걸렸기 때문이다.

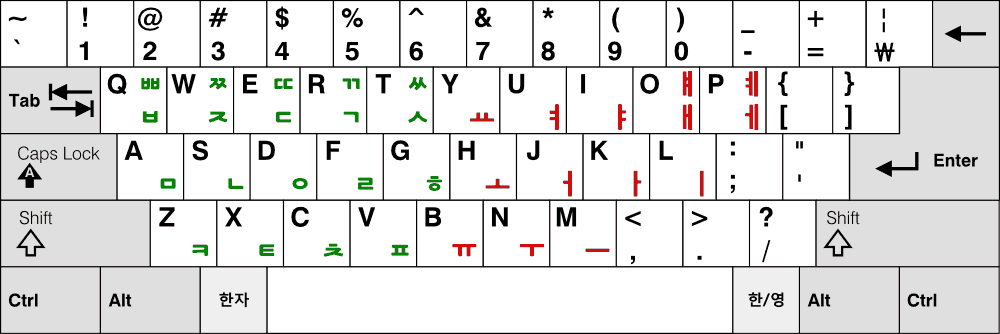

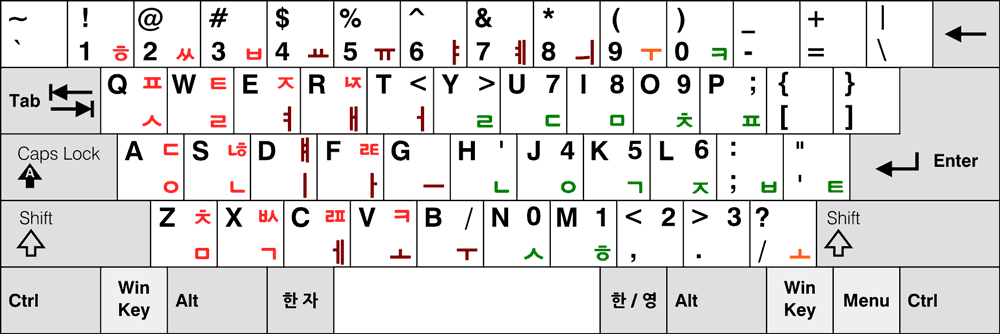

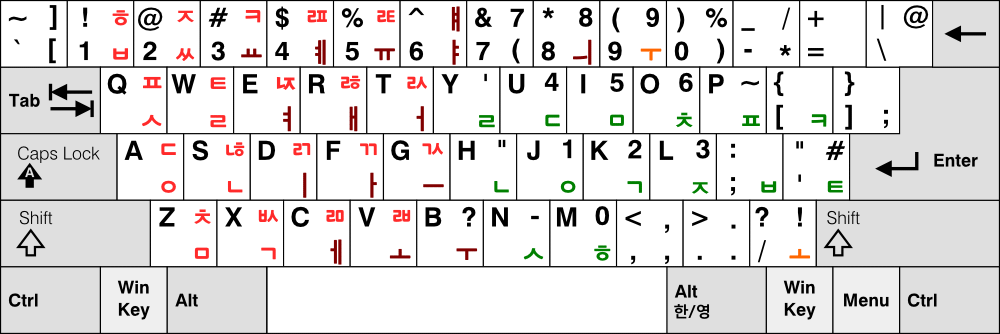

3-2014 자판의 배열은 예전의 한글 입력 방식으로 쓰는 3-2012 자판과 비슷하다. 한글의 첫소리/홀소리 자리와 숫자 · 기호 자리가 같고, 아랫글 자리의 한글 · 기호 · 숫자 배열이 같다.

3-2014 자판이 3-2012 자판과 두드러지게 다른 곳은 받침 배열이다. 3-2014 자판의 홑받침과 겹받침 배열은 314 자판안보다 첫가끝 갈마들이를 제대로 쓰기 위한 배치이다.

신세벌식 자판과 공세벌식 자판은 홀소리와 받침의 배열 방식이 다르다.

신세벌식 자판은 글쇠 하나에 홀소리와 받침이 많아야 각각 1개씩만 들어간다. 홀소리가 윗글 자리에 들어가고 받침은 아랫글 자리에 들어간다. 홀소리와 받침 배열의 규칙성이 높은 덕분에 글쇠를 누를 때마다 들어갈 홀소리 및 받침이 무엇인지를 갈마들이 방식의 원리에 따라 뚜렷하게 가릴 수 있다.

하지만 공세벌식 자판은 글쇠 하나에 홀소리 2개가 들어가기도 하고(ㅐ · ㅒ), 받침만 2개가 들어가기도 한다. 이처럼 벌이 같은 낱자가 같은 글쇠에 들어가는 것은 신세벌식 자판에서 볼 수 없는 특징이다. 이 특징 때문에 신세벌식 자판에서 쓰이는 방식을 그대로 따르는 것으로는 공세벌식 자판에서 첫가끝 갈마들이를 제대로 쓰기 곤란한 경우가 생긴다.

그래서 3-2014 자판은 첫가끝 갈마들이 때문에 홑받침들을 3-2012 자판과 다르게 배치했고, 한글을 넣을 때의 갈마들이 유형도 신세벌식 자판보다 많이 설정해야 했다.

위의 배열표들을 보면 3-90 자판부터 314 자판안까지의 공세벌식 자판들은 받침 ㄹ · ㅌ과 ㅅ · ㅍ 등이 같은 글쇠에 짝지어 들어간 모습을 볼 수 있다. 이렇게 배치되면 받침 ㅌ과 ㅍ은 갈마들이를 쓰지 못하고 윗글쇠를 함께 눌러야만 넣을 수 있다. 이런 배치에서는 갈마들이 방식을 적용하더라도 부분 적용에 그치게 된다.

이런 문제를 넘고자 3-2014 자판에서는 한글 낱자들은 다음과 같이 글쇠 자리에 놓았다.

- ㅐ · ㅒ를 뺀 홀소리들은 글쇠 하나에 1개씩만 둔다.

(ㅒ는 ㅣ+ㅐ 또는 ㅐ+ㅐ 조합으로 넣을 수 있게 함)주1 - 홑받침과 겹받침 ㅆ은 글쇠 하나에 1개씩만 둔다.

- ㅆ을 뺀 겹받침들은 홑받침의 윗글 자리나 확장 배열에 둔다.

(겹받침들은 갈마들이로 넣지 않음)

쿼티 배열을 기준으로 보면, 3-2014 자판의 왼손 쪽에서 첫가끝 갈마들이가 쓰이는 글쇠는 E · R · D · F · C · V이다. 이 글쇠들의 아랫글 자리에는 홀소리가 들어가고 윗글 자리에는 홑받침이 들어간다. 이들 자리에 홀소리와 받침이 짝지어 들어간 것은 신세벌식 자판과 같지만, 홀소리와 받침이 들어간 자리는 신세벌식 자판과 반대이다.

3-2014 자판의 받침 배열은 한글문화원 314 자판안까지의 배열보다 비슷하면서도 다른 구석이 있다. Q · W · A · S · Z · X의 윗글 자리 6군데에 받침이 들어간 것은 서로 마찬가지이지만, 3-2014 자판은 이 자리들에 겹받침만 있다.

3-2014 자판에서 겹받침을 두는 배열 원칙과 우선 순위는 아래처럼 간추릴 수 있다.

- 겹받침은 되도록 비슷한 홑받침이 있는 자리에 짝지어서 둠

(ㄱ-ㄲ, ㄴ-ㄶ, ㅁ-ㄻ 등) - 3-90 자판에 있는 겹받침 ㄲ · ㄶ · ㄺ · ㄻ · ㅀ · ㅄ은 기본 배열에서 넣음

{Q · W · A · S · Z · X 자리) - 3-90 자판에 없는 겹받침 ㄳ · ㄵ · ㄼ · ㄽ · ㄾ · ㄿ은 확장 배열에서 넣음

(E · R · D · F · C · V 자리)

지난날의 공세벌식 자판들에서 받침 ㅈ · ㅋ은 홑받침인데도 새로운 배열이 나올 때마다 이리저리 옮겨 다녔고, ㄶ · ㅄ은 겹받침인데도 홑받침들을 밀어내고 좋은 자리를 차지하는 모습을 볼 수 있었다. 하지만 3-2014 자판은 첫가끝 갈마들이 때문에 홑받침을 겹받침보다 우선하는 배치를 할 수 밖에 없었다. 첫가끝 갈마들이 때문에 홑받침들은 겹받침과 얽히지 않고 홑받침끼리만 얽히며 글쇠 자리를 하나씩 차지하게 되었다.

그 덕분에 3-2014 자판에서는 겹받침을 홑받침과 동등한 기본 요소가 아니라 부가 · 확장 요소로 바라볼 여지를 둘 수 있었다. 겹받침들 가운데 자주 쓰이는 6개는 기본 배열에 두고 나머지 6개는 확장 배열에 두는 식의 배치도 할 수 있었다.

3-2014 자판도 다른 공세벌식 자판들처럼 홑받침으로 겹받침을 조합하는 타자 동작이 껄끄러운 경우가 많으므로, 기본 배열에 들어간 많은 겹받침들을 당장 빼는 것은 실사용자들의 반발을 일으키기 좋은 일이다. 그렇더라도 7~13개나 들어가는 공세벌식 자판의 겹받침은 홑받침 배열을 조정하면서 점점 줄이고 뺄 수 있는 요소로 만들어 가면 좋겠다는 것이 3-2014 자판을 기획한 글쓴이(팥알)의 생각이었다. 그리고 뒤이어 나온 개선안들에서 글쓴이의 그런 생각은 현실이 되기 어려운 이상론에 머물렀다.

3) 겹받침 확장 배열과 문장용/사무용 배열 통합 가능성

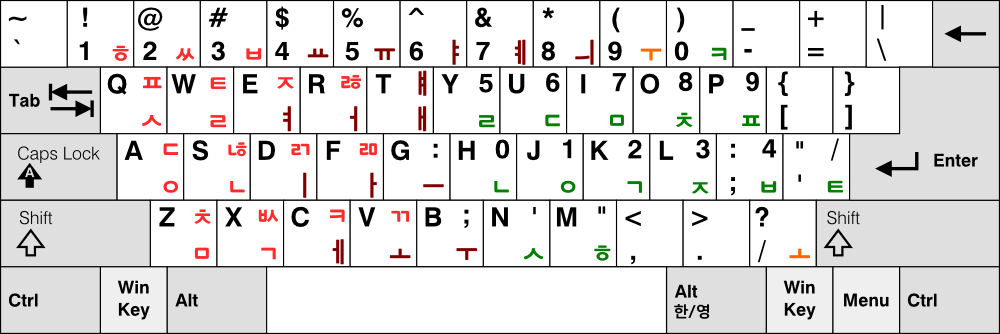

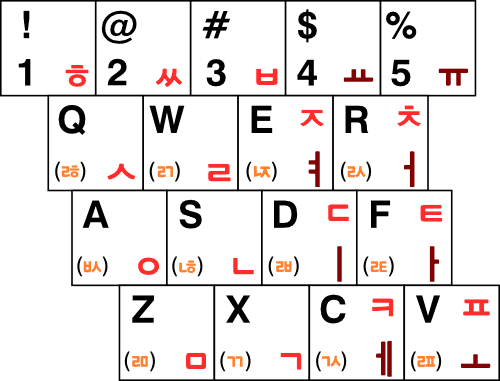

쿼티 배열을 기준으로 3-2014 자판의 E · R · D · F · C · V 자리에 들어간 6개 겹받침 ㄳ · ㄵ · ㄼ · ㄽ · ㄾ · ㄿ은 첫가끝 갈마들이의 원리에 따라 넣을 수 있지만, 1995년에 처음 제안된 신세벌식 자판에서 볼 수 없는 갈마들이 유형이다. 이 6개 겹받침들은 기본 배열이 아닌 확장 배열로 들어간 부가 요소들이다.

이 겹받침 확장 배열의 원리가 처음 선보인 때는 2013년이었고, 그 무대도 다름 아닌 신세벌식 자판이었다.

공세벌식보다는 정도가 덜하지만, 신세벌식 자판도 홑받침 2개로 겹받침을 조합하는 타자 동작이 껄끄러운 때가 있다. 먼저 공세벌식 자판을 쓰다가 신세벌식 자판을 쓰기 시작한 사람은 공세벌식 자판에서처럼 윗글쇠를 함께 눌러 겹받침을 한꺼번에 넣는 타자 방식을 편하게 느낄 수도 있다. 신세벌식 자판의 겹받침 확장 방법은 두벌식 자판에서 곧바로 신세벌식 자판으로 넘어온 사람보다는 공세벌식 자판을 익숙하게 쓰던 사람들이 바랄 수 있는 기능이다.

신세벌식 자판에서 시험된 겹받침 확장 입력 방법은 두 가지이다. 하나는 윗글쇠를 함께 눌러 넣는 방법이고, 다른 하나는 ㄴ+ㄴ→ㄶ 같은 낱자 조합으로 같은 글쇠를 두 번 눌러서 넣는 방법이다. 3-2014 자판도 신세벌식 자판에서 시험된 두 가지 겹받침 확장 입력 방법을 담았지만, 같은 글쇠를 두 번 눌러서 겹받침을 넣는 방법은 인기를 얻지 못하여 공세벌식 자판에서 더 일찍 도태되었다. ㄱ-ㄲ, ㄴ-ㄶ, ㅁ-ㄻ처럼 같은 글쇠 자리에 들어가는 홑받침과 겹받침을 비슷하게 짝지어 놓는 배열 방법도 신세벌식 자판에서 먼저 선보인 적이 있다.

공세벌식 자판에서 문장용 배열로 알려진 3-91 자판은 쓰이는 때가 드문 6개 겹받침들(ㄳ · ㄵ · ㄼ · ㄽ · ㄾ · ㄿ)과 가운뎃점(·) 및 참고표(※) 같은 기호들이 담긴 것을 특징으로 꼽을 수 있다. 그런데 겹받침 확장 배열을 품은 신세벌식 자판은 요즘한글에 쓰이는 13개 겹받침들을 모두 담을 수 있고, 기본 배열에 기호들을 더 담을 자리도 있다. 굳이 사무용/문장용 배열을 가린다면 신세벌식 자판은 많은 경우가 3-90 자판 같은 사무용 배열에 들어가지만, 확장 배열까지 쓸 수 있는 조건에서는 신세벌식 자판이 문장용 배열의 역할까지 해낼 수 있는 짜임새를 이미 갖추고 있었던 셈이다.

그러나 요즈음의 신세벌식 자판에서 겹받침 확장 배열은 널리 쓰이지 않고 있다. 이 기능을 절실하게 필요로 하는 사람이 드문데, 신세벌식 자판은 한글 배열이 3줄이어서 한글 배열이 4줄인 공세벌식 자판보다 겹받침을 조합하여 넣기가 수월하다. 신세벌식 자판의 한글 처리 과정이 단순하지 않아서 기능을 조금만 더 얹는 것이 입력기 개발자의 머리를 무겁게 하는 일이기도 하다. 기능을 늘려서 유지 · 보수를 어렵게 하는 것보다 본래 모습대로 써서 신세벌식 자판의 단순명료함을 살리는 것이 이로움이 클 수 있다.

정작 겹받침 확장 배열을 절실하게 필요로 할 곳은 공세벌식 자판 쪽이었다. 공세벌식 자판은 자주 쓰이는 받침들이 홑받침들이 4째, 5째 손가락에 몰려 있어서 겹받침을 조합하여 넣을 때에 약한 손가락을 거듭 쓰게 된다. 더구나 받침 배열이 위 · 아래로 4줄에 걸쳐 있으므로, 겹받침을 조합해서 넣을 때에 손이 위 · 아래로 움직이는 거리도 크다. 이를 무릅쓰고 겹받침을 조합해서 넣으면, 왼손에서의 더 많은 타수와 더 복잡한 동작 때문에 왼손가락에 피로가 더 쌓이면서 오타율이 더 늘 수 있다. 객관적으로 보면 윗글쇠를 누르는 것은 번거로운 동작이지만, 공세벌식 자판을 쓰는 사람들은 왼손이 지는 짐을 줄이고 오타를 줄이는 방편인 것 때문에 윗글쇠를 눌러 겹받침을 한꺼번에 넣는 방법을 쉽사리 포기하지 못한다.

3-2014 자판에서 글쓴이는 자주 쓰이는 겹받침들은 기본 배열 쪽에 넣고 덜 쓰이는 겹받침들은 확장 배열 쪽에는 놓았다. 기본 배열 쪽인 Q · W · A · S · Z · X 자리는 갈마들이를 쓰지 않으므로, 어떤 한글 입력기가 첫가끝 갈마들이를 잘 구현하지 못하더라도 이 자리들에 들어간 겹받침들(ㄲ · ㄶ · ㄺ · ㄻ · ㅀ · ㅄ)은 문제 없이 넣을 수 있겠다는 생각을 깔고 내린 결정이었다. 같은 배열을 수동 타자기에서 쓰더라도 자주 쓰이는 겹받침들을 우선하여 챙길 수 있는 이점도 있다.

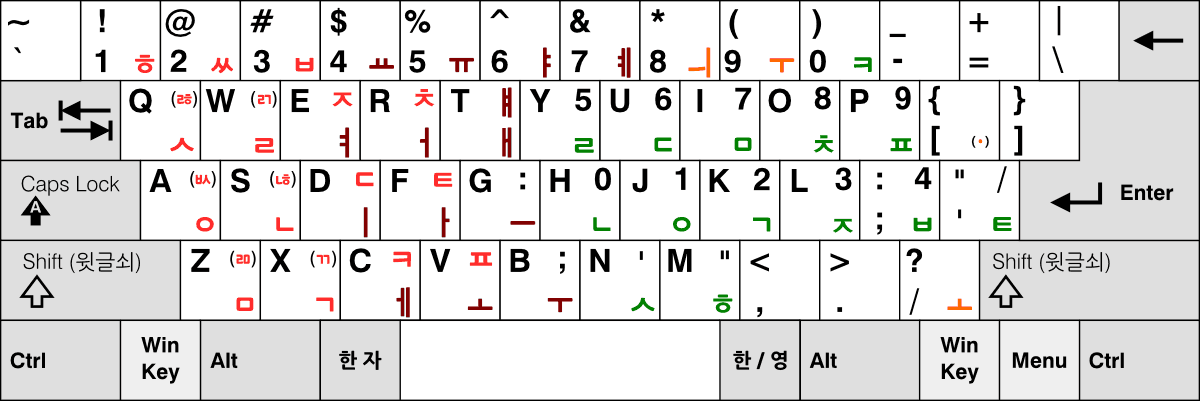

4) 3-2014 자판의 ㅓ · ㅐ · ㅒ 자리

한글문화원 314 자판안의 ㅒ는 ㅣ의 윗글 자리에 있다. 공세벌식 자판을 쭉 쓰던 사람들에게는 낯선 모습이다. 이렇게 한 목적은 다른 홀소리 · 받침을 글쇠 하나에 더 많이 짝지어 둠으로써 E · R · D · F · C · V 자리에서 첫가끝 갈마들이를 더 많이 쓸 수 있게 하는 것에 있다.

달리 말하면, 314 자판안에서 ㅒ가 어색한 자리에 들어간 것은 홀소리 배열을 미리 잘 조율하지 못했기 때문이라고 할 수도 있다. 3-2014 자판의 ㅓ · ㅐ · ㅒ 자리는 3-2011 및 3-2012 자판과 같은데, 이 배치는 첫가끝 갈마들이를 쓰기에도 좋다. ㅒ는 갈마들이로 넣을 수 없으므로, 3-2014 자판에서는 ㅣ+ㅐ 또는 ㅐ+ㅐ로 ㅒ를 넣는 방안을 제시했다.

글쓴이가 공세벌식 자판에 첫가끝 갈마들이가 쓰일 것을 예측했을 리는 없고, 2011년에 3-2011 자판에서 ㅓ · ㅐ · ㅒ 자리를 조율한 것은 이 홀소리들이 쓰이는 잦기와 성격을 헤아려서 들어갈 글쇠 자리의 형평을 따져 내린 결정이었다. 그런데 뜻하지 않게 그런 홀소리 배치를 갈마들이 공세벌식 자판에서 쓰기에도 나쁘지 않았다.

그러나 3-90 자판 또는 3-91 자판을 오래 쓴 사람은 ㅓ · ㅐ가 맞바뀐 배열에 적응하기가 매우 어려울 수 있다. 차라리 아주 낯선 배열을 새로 익히는 것이 수월할 수도 있을 만큼, 이미 쓰이던 것을 조금 고친 배열에 적응하는 일이 생각보다 어려운 경우가 있다. 3-2012 및 3-2014 자판 등의 맞바뀐 ㅓ · ㅐ 자리를 대표적인 사례로 들 수 있겠지만, 3-87 자판에서 3-89 자판으로 넘어가면서 ㅣ · ㅐ 자리가 맞바뀐 일은 기존 사용자들에게 그보다 훨씬 더한 어려움을 안겼을 사례였다.

5) 3-2014 자판의 한계와 숙제

3-2014 자판은 3-2012 자판을 바탕으로 한 314 자판안에 대한 개선안이었다. 옛한글 배열을 비롯한 여러 확장 기능들은 3-2012 자판에서 제안하고 시험했던 내용들을 따랐다. 그러므로 3-2012 자판과 그 확장안들에 담긴 문제점을 3-2014 자판도 많이 안고 있다고 할 수 있다.

첫가끝 갈마들이는 신세벌식 자판에서 시험하고 겪은 바가 있었더라도, 공세벌식 자판에서 이 입력 기술이 공개적으로 쓰인 것은 2014년이 처음이었다. 3-2014 자판이 틀을 잡을 때에는 이 입력 기술을 공세벌식 자판에 접목했을 때에 어떤 점이 좋고 나쁠지는 아직 알지 못하는 바가 많았다. 갈마들이 공세벌식 자판이 실제로 쓰이면서 어떤 문제점이 보이고 어떤 조치를 해야 할는지는 더 시간을 두고 살필 과제였다.

3-2014 자판의 홑받침 배열은 마무리가 덜 된 상태이다. 받침 ㅌ · ㅍ이 홀소리 ㅏ · ㅗ와 짝지어 놓인 것부터가 첫가끝 갈마들이를 쓰는 조건에서는 같은 글쇠 거듭치기를 일으키는 것 때문에 좋지 않은 배치였다. '같', '맡', '높' 등에서 같은 글쇠를 거듭 누르는 때가 생기는 것 때문에 손가락 피로도를 높아지고 타자 흐름을 어색해진다. 하지만 3-2014 자판을 마련하던 때의 글쓴이는 이런 문제에까지 세세하게 신경 쓰지 못했다. 받침 ㅋ · ㅎ의 자리는 별다른 까닭 없이 3-2012 자판의 배치를 그대로 따른 것이었다. 3-2014 자판의 받침 배열은 다른 요소들에 더 집중하느라 그 이상의 보완을 뒤로 미룬 초안 성격이었다.

그러므로 3-2014 자판에 대한 개선안이 나오는 것은 시간 문제였다. 실제로도 겨우 며칠도 지나지 않아서 3-2015 자판이 나오면서 3-2014 자판은 금방 구식 배열이 되었다.

▣ 3-2014 자판의 이름에 관하여

'3-2014 자판'은 처음에는 모아치기 세벌식 자판인 '세모이 자판'의 2014년판을 가리킨 이름으로 쓰였다. 그런데 2014년에 우여곡절 끝에 한글문화원 314 자판안이 공개되었고, 그에 대한 개선안을 마련하는 일을 생각할 수 있게 되었다. '3-90 자판'처럼 '3-○○' 꼴 이름이 공세벌식 계열 한글 자판들을 가리키는 데에 쓰이고 있었으므로, 글쓴이(팥알)는 세벌식 사랑 모임의 게시판을 통하여 세모이 자판의 개발자인 '신세기'에게 '3-○○○○ 자판' 같은 꼴의 이름이 공세벌식 자판을 가리키는 데에 쓰일 필요가 있다는 뜻을 알려서 '3-2014 자판'이라는 이름을 양보받았다.주2

글쓴이는 2011~2012년에 공세벌식 자판의 개선안을 제안하면서 3-2011 자판과 3-2012 자판이라는 이름을 붙인 적이 있다. 꼼꼼하게 전례를 따진다면, 3-○○○○ 꼴 이름도 지난날(1980~1990년대)의 한글 문화원 같은 단체가 공인한 공세벌식 자판안에 붙어야 알맞을 것이다. 하지만 2000년대부터 다시 운영되던 한글문화원 쪽에서는 2000년대 후반 이후에 소식이 끊긴 것과 같은 상태였고, 개선안을 마련하려는 연구를 하고 있거나 할 계획이 있는지를 아무도 알 수 없었다. 그리고 글쓴이는 권위 없는 개인이 연구해서 제안했더라도 이미 쓰이던 공세벌식 자판과 견주어 정통성이 훼손되지 않으면서 실용성을 더 높혔다고 자신할 수 있어서 3-○○○○ 꼴 이름을 붙였다.

3-○○○○ 꼴 이름은 나중에 더 나은 개선안이 나올 수 있음을 헤아리는 이름이기도 하다. 3-89 자판보다 3-90 자판이 더 나아 보이고, 3-2011 자판보다 3-2012 자판이 더 나아 보이는 효과를 낸다. 개선하지 못하고 개악하는 잘못만 하지 않는다면, 연도를 붙이는 자판 이름이 미래에 더 나은 자판 배열을 보급하는 데에 도움이 될 수 있을 것이다.

만약 글쓴이가 3-2014 자판을 서둘러 보급할 욕심이 있었다면 제안문을 통하여 '3-2015 자판'이라는 이름을 쓸 수도 있었을 것이다. 하지만 글쓴이는 2014년의 미흡한 연구를 마무리하는 뜻에서 '3-2014 자판'이라는 이름을 붙였다. 그 때에 글쓴이는 완성도를 더 끌어올리는 데에 적어도 몇 달은 더 걸릴 것 같아서, 새로운 자판안에 '3-2015 자판'이라는 이름을 쓰는 시점은 2015년을 어느 만큼 보낸 때이지 않을까 하는 생각을 했었다.

![미리보기 그림 - [온라인 한글 입력기] 제1 공병우 직결식으로 쓰인 매킨토시 세벌식 자판 (3-87, 3-891, 3-91 자판)](/thumbnail/1/JP_Thumb/coverphoto/thumb_5238258146.jpg.webp)

덧글을 달아 주세요